燈炉堂

絵巻が伝える大覚寺開基と燈炉堂

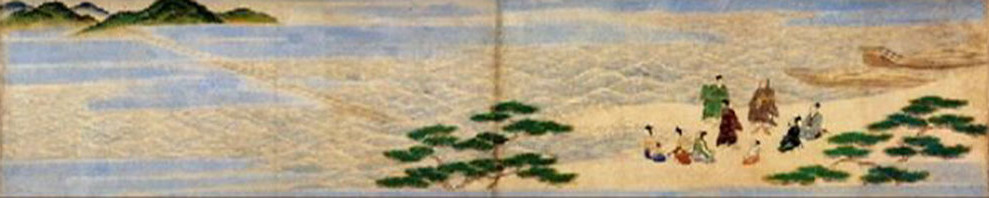

尼崎の月峯山大覚寺は推古13年(605)聖徳太子が百済の高僧・日羅上人に命じて、瑞光に輝く長洲の浦(大物)に建てられた燈炉堂を母体として建立されたと、伝えられています。

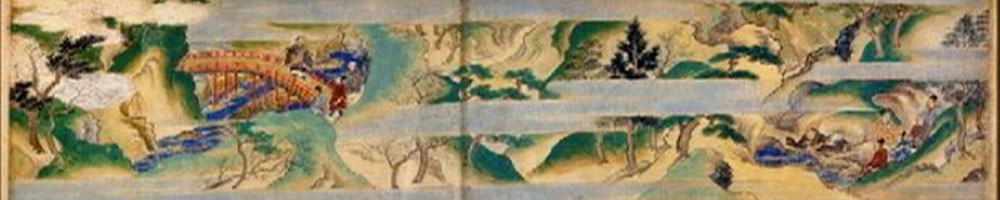

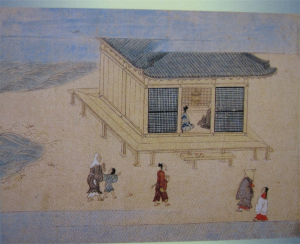

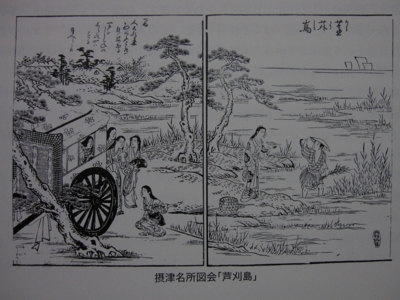

大覚寺所蔵の「大覚寺縁起絵巻」は「槻峯寺建立修行縁起絵巻」(フリーア美術館所蔵)の下巻を基に制作されたものですが、能勢・剣尾山々上の月峯寺を遥拝するため燈炉堂が建立されたことが描かれています。

「摂陽群談」「和漢三才図会」 「摂津名所図会」等によりますと、

大覚寺の本尊は日羅上人の作と伝え、剣尾山上に輝く霊木から2体の千手観音を作り、1体を山頂の月峯寺に安置し、もう1体を大覚寺に安置した。よって山号を月峯山大覚寺と称すると伝えています。

- 長洲の浦の瑞光

- 長洲の浦人と日羅上人

- 剣尾山月峯寺

- 燈炉堂

西大寺・叡尊思圓上人と燈炉堂

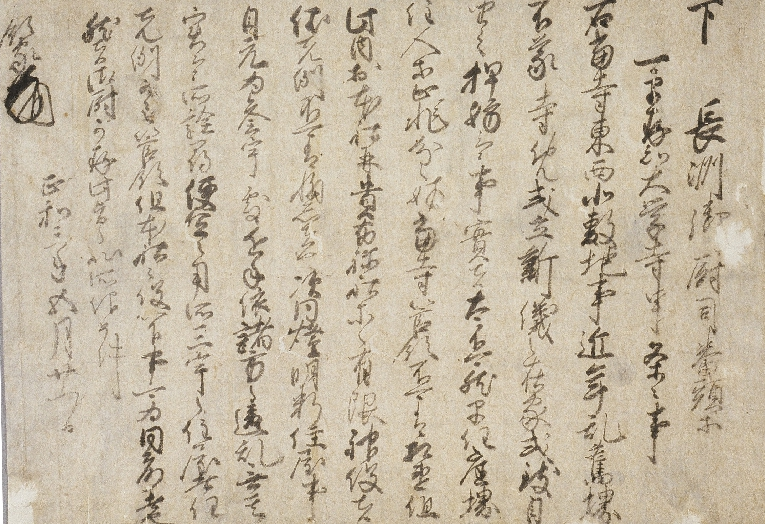

燈炉堂の初出は、西大寺の叡尊思圓上人の「感身学正記」建治元年(1275)に見え、琳海上人が石清水八幡大乗院座主を辞して大覚寺を開創した年に当たります。

思圓上人は蒙古の重来を憂慮して、国土安穏を伊勢神宮に祈誓した帰途、百二十人の僧衆を連れて燈炉堂に一宿し、翌日(8月6日)に菩薩戒を興行されておられます。また、石清水八幡大乗院の琳海上人の後の住持は、思圓上人がなさっておられます。

瀬戸内と都を繋ぐ燈炉堂

仏教民俗学の権威五来重博士は「槻峯寺縁起絵巻と山岳宗教」の中で、「山上の聖火を崇拝することが、山上の神や仏に燈火を献ずることになったということをしめすのが、この燈炉堂の部分である。これはまことに貴重な資料だとおもう。」と述べられています。

また、

西国に異変が生じた時、長洲浦に狼煙(のろし)を上げれば、剣尾山山頂と愛宕山山頂のわずか2点を経由するだけで、京都の政元へと情報を伝達することができた、また逆に、京都の変事は即座に四国(讃岐・土佐)へと伝達されたであろう。

と述べられています。

鞍馬寺の開基は唐招提寺鑑真和上の高弟、鑑禎(がんてい)とされており、大覚寺もまた鑑真和上の唐招提寺に連なる寺で有ります、大覚寺の鎮守は貴布祢、上賀茂、下賀茂、石清水八幡、稲荷、戎で淀川水系の上流から河口までの神々を祀り、剣尾山に通ずる猪名川の河口でもあります。これもまた興味深いことです。

神埼川「今淀川(いまよどがわ)」と燈炉堂

自由な経済的都市として大坂の起源《尼崎》

-魚澄惣五郎著「古社寺の研究」より

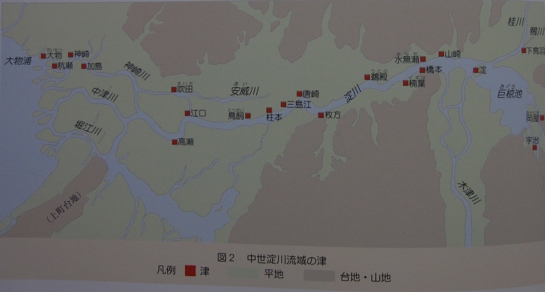

延暦四年(785)奈良から京都への遷都の一環として、神崎川と淀川が結ばれ、神崎川は「今淀川」と呼ばれました。

長洲の浦(川尻・尼崎・長洲・大物などと呼ばれた。)から神崎川を遡上し淀川を経て石清水八幡の辺りで、川は木津川、宇治川、桂川と別れます。桂川は京の都につながり、宇治川は琵琶湖につながる物流の大動脈でした。木津川は奈良の都に材木を運んだため木津川と呼ばれたとも言われています。

奈良や京都の巨大な社寺建設などに使われた巨木は「大物(おおもの)」と呼ばれ、瀬戸内海から淀川を使って全国から運ばれ、その集積地であったことから「大物」の地名になったと言われています。

重複型荘園の地元管理者・大覚寺と燈炉堂

奈良・東大寺と京都・加茂社御厨供御人

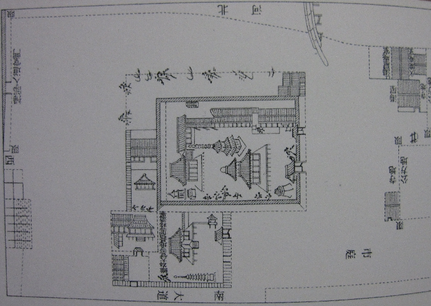

尼崎大覚寺の寺域は京都加茂社が海浜の新鮮魚介と献供の輸送に着目して長洲荘を開発した、長洲御厨(みくりや:皇室や伊勢神宮・賀茂神社へ神饌の料を献納するために設けられた所領。)地内にありました。

従来この辺りは天平勝宝八年(756)聖武天皇より東大寺に与えられた猪名荘(いなののしょう)があり、東大寺の荘園領有における土地支配と加茂社の御厨供御人(くごにん:朝廷に属し、天皇の飲食物を貢納していた人々。のち、通行・交易の特権や販売独占権を与えられる者も出た。)に対する人間支配が重なり合い、両者は激しく領有を争いました。

大覚寺はこうした重複型荘園の地元管理者として、経済管理や地方支配に当たり、燈炉堂も合併したと言われています。

大阪歴史学会会長でもあった魚澄惣五郎著「古社寺の研究」ー中世淀川河口の発達と大覚寺文書の研究ー昭和3年によりますと、

かくして此等の地方ははじめ漁業地として、或いは東大寺領として、或いは賀茂社の開発田として、各々社寺の限りなき保護を受けて発達し、更らに交通の要点として海陸連絡の要衝にあたり従ってまた軍事上の緊要なる地として鎌倉時代以来武将の注目するところとなった。

これらが都市としての発達については、東西に控えた堺港及び兵庫港とを比較して考察せねばならぬこともまた少なくないであろう。しかし此の地方の大勢は、止むに止まれぬものがあった。ただ地形の変遷河流の移動に従って次第にこの傾向が東進し、遂に今日大大阪市の発現を見るに至ったので、自由な経済的都市として大阪の起源は神埼河口の発達が次第に東におし進んだ結果と見るべきで、大阪市の起源もまたここに求むべきであろう。而して前代以来発展の跡は今や尼崎となって現はれ、大阪と相接して、その経済的影響を受けて、その一部としての発展をなしつつあると見るべきものであろう。」

と述べられています。

現在、我々が目にする「新淀川」は、明治18年(1885)の大洪水後、治水のため、北区 長柄付近から此花区 常吉までの全長約10㎞、幅員約800mにわたって、ほぼ直線的に開削された人工の放水路で、新淀川放水路もしくは新淀川と呼ばれる新川です。

参考

1.「感身学正記」西大寺・叡尊

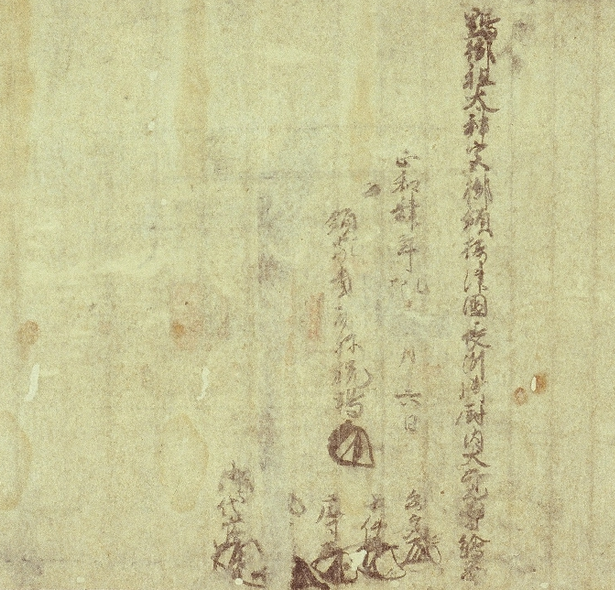

2.嘉歴元年(1326)「長洲御厨領家寄進状」(大覚寺文書)

3.「槻峯寺建立修行縁起絵巻」明応4年(1495)製作、土佐光信絵、橋本公夏(きんなつ)詞(スミソニアン・フリーア美術館所蔵)

4.元禄14年(1701) 「摂陽群談」

5.正徳2年(1712) 「和漢三才図会」

6.寛政10年(1798) 「摂津名所図会」

7.大覚寺縁起絵巻(大覚寺文書)

8.月峯寺縁起(大覚寺文書)

9.「古社寺の研究」魚澄惣五郎著

10.「槻峯寺縁起絵巻と山岳宗教」(新修日本絵巻物全集別巻1)五来 重著

11.「室町王権と絵画―初期土佐派研究」高岸 輝著

12.「室町絵巻の魔力―再生と創造の中世」高岸 輝著

13.「尼崎史」(尼崎市)

14.「.尼崎市史」(尼崎市)

15.「.図説尼崎の歴史」(尼崎市)

薬師堂

後伏見天皇中宮

西園寺寧子(広義門院)御産祈願

量仁親王(光厳天皇)生誕

七仏薬師法と放生会

奈良時代、天皇家や上流貴族の病気の際は薬師に祈願するのが通例でした。

平安時代に入り密教修法が盛んになると,《七仏本願功徳経》による七仏薬師法が発達しました。独自性を主張する風潮もあり、真言宗(東密)では顕教の仏として、天台宗に比べてあまり重きに置かれていませんが、天台宗(台密)では伝統的に天皇家と結びつきが強かった為か、薬師如来が東方浄瑠璃世界の教主であることから、東の国の王たる天皇と結び付けられたりして、除病安産など息災増益の秘法として特に重んじられました。

七仏薬師は,平安初期9世紀の円仁がはじめたと伝えられていますが,平安時代10世紀の中頃、良源上人(諡号は慈恵大師(じえだいし)一般には通称の元三大師(がんさんだいし)の名で知られます。)が、摂関家の安産祈願を修して以来,有名になったと言われています。

元三大師は第18代の天台座主(てんだいざす、天台宗の最高の位)であり、実在の人物ですが、中世以来、「角(つの)大師」「豆大師」「厄除け大師」など、様々な別称があり、広い信仰を集めています。また、全国あちこちの社寺に見られる「おみくじ」の創始者は元三大師だと言われています。

鎌倉時代、東北院を中興された大覚寺の琳海上人は、後伏見天皇の中宮(西園寺公衡(きんひら)の娘・広義門院・寧子)の御産祈願に際し、この七仏薬師法と共に放生会を行い(捕獲した魚や鳥獣を野に放し、殺生を戒める宗教儀式で、この安産祈願の法要のため尼崎の浜で魚介を買った記録が残ります)、目出度く量仁(かずひと)親王(光厳天皇)が誕生され、大がかりな祝典があげられました。

また、琳海上人が中興された洛中・東北院は、世阿弥の能楽「東北」の舞台で、和泉式部の「軒端の梅」でも有名ですが、御所の東北に有ったことによる寺名で、元三大師の廬山寺辺りで有ったことも興味深いです。

「密教(東密)には野沢十ニ流と多くの流派がありますが、諸尊法の伝授に於いて、その多くの流派が阿弥陀より始めますが、唐招提寺松橋流にあっては薬師より始めます、口訣には薬師より始める理由を縷々述べ、薬師に重きを置きます。」

参考:

__ 管見記(かんけんき):西園寺実兼(さねかね)の長男・公衡(きんひら)の日記。

__ 広義門院西園寺寧子(ねいし/やすこ)は公衡の娘。

広義門院西園寺寧子

後伏見上皇の女御であり、光厳天皇及び光明天皇の実母です。

治天の君(国王)の座に就き、天皇家の家督者として北朝と西園寺家を守り抜いた女性と言われています。

女性で治天の君となったのも、皇室に出自せず治天の君となったのも、日本史上、広義門院西園寺寧子が唯一です。

弁天堂

大覚寺の弁才天と洛中・東北院の弁才天女

能楽「船弁慶」「芦刈」の舞台である尼崎大覚寺を開創した、東大寺戒壇院円照上人の弟子琳海上人は、後深草上皇の病悩に際して、門弟を率いて御所に参上し、千手陀羅尼による加持を行いました。

また、後伏見天皇の中宮(広義門院)の御産祈願の折には、七仏薬師による放生を修し、目出度く量仁親王(光厳天皇)生誕により「貴坊の効験」と大がかりな祝宴が開かれました。

大覚寺の弁才天は、(現在の弁天堂は弁天社唐門を鞘堂に改築したもので、社紋には西園寺家の左三つ巴の家紋が蛙股に刻まれています:市指定文化財)大覚寺市庭の市神様で、中学、高校で習う『覚一本・平家物語』を完成させた琵琶法師の巨匠・覚一検校以下の琵琶法師たちの守護神でもありました。

大覚寺開創の後、琳海上人が復興した能楽「東北」の舞台であり、御所の東北に位置した、洛中・東北院にも、妙音弁才天女が祀られ盛況であったようです。

また、経典に準拠した漢字表記では「弁才天」ですが、財宝神としての性格が付与されて、「弁財天」と表記する場合も多いようです。

西園寺家と妙音弁才天女

西園寺家は、藤原氏の流れを汲む公家で、鎌倉時代(約700年前)公経が京都(北山荘)の別邸に建立した寺の名前で、現在の鹿苑寺(金閣寺)にある舎利殿(金閣)は、足利義満が西園寺家よりこの土地を譲られて建てたものです。

西園寺家では、琵琶を奏でる弁才天を守り神とし、屋敷内の“妙音堂”に妙音弁才天が祀られていました。現在、この妙音堂は「白雲神社」と名前を変えて、京都御苑の中の西園寺家の屋敷跡(立命館発祥の地)に残っています。

本尊である画像は、西園寺寧子(広義門院)から、その実子の光厳天皇、孫の崇光天皇を経て、伏見宮家に代々伝えられました。伏見宮家の琵琶は西園寺家の教えを受けたもので、伏見宮家の屋敷跡に建てられた京都出町の妙音弁財天のご本尊として現在祀られています。

覚一検校と平家物語

琵琶法師・覚一検校(かくいちけんぎょう)

『平家物語を読む会』

□指 導: 相愛大学教授

砂川 博 先生

□定例日: 毎月1回

(第3土曜日・午後2時から)

□場 所: 尼崎市立中央図書館

セミナー室

□主 催: 覚一検校顕彰会

※ 全巻講義が終わりましたので募集を終了致しました。

閻魔十王堂「返之堂(かえすのどう)」

大覚寺境内にはかつて「返之堂」と呼ばれた伝説に秘められたお堂がありましたが、明治十年の火災により焼失してしまいました。

この御堂は、江戸時代の『摂陽群談』『摂津名所絵図』などの文書にも登場する有名なお堂で、寺伝によりますと、一人の琵琶法師が「検校」(盲目の僧の最上位の官名)の資格を得るために京都に上る途中、鳴尾の沖で海賊に大金を奪われて殺されます。その後、海賊夫婦はその大金を元手に裕福な身になりますが、子供が海にさらわれてしまいます、ある夜、くだんの琵琶法師が夢枕に立ち、大切な自分の命とお金を奪った代わりに、子供をもらっていくと鳴尾沖の恨みを語ります。驚いた海賊夫婦は琵琶法師の供養のため、中世琵琶法師の活動の拠点のひとつであった大覚寺に、閻魔十王を安置した「十王堂」を施入しました。業悪善事をもって報いることから俗に「返之堂」と呼ばれました。

現在大覚寺には南北朝時代琵琶法師の巨匠・覚一検校が定めた『覚一本平家物語』が誰に伝えられたかを記した文書『覚一本平語相伝次第』(兵庫県重要文化財)が伝えられています。中世都市尼崎の母体となった大覚寺市庭は、彼ら琵琶法師の活動の拠点でもあり、その市神様である弁財天は琵琶法師の守護神でもありました。

復元した大覚寺の十王像の配置の特徴は、阪神淡路大震災の復興工事のための車両進入のために伐採した、立ち枯れになっていた楠木を材にして、大仏師・松本明慶師の手に依り、前述の伝説に基づき非業の死を遂げた琵琶法師が本地仏によって、浄土の世界へと昇天して行く様子が表現されています。

またインドの説話では弁才天は閻魔大王の長姉でもあり興味深いです。

( )の本地仏とは、

この姿が本来の姿で、十王に姿を変えてそれぞれの役目を果たされる。

二七日

初江(しょこう)王(おう)(釈迦如来)

偸盗(盗み)について取り調べる。

悪竜の棲む「三途の川」を渡った対岸に、懸(けん)衣(ね)翁(おう)と奪(だつ)衣(え)婆(ば)のニ鬼が衣服をはぎ取り衣領樹(えりょうじゅ)の枝に掛け罪の軽重を計る。

五七日

閻魔(えんま)王(おう)(地蔵菩薩)

閻魔庁には光明王院と善名称院のニ院があり、閻魔王は光明王院にある時、淨頗(じょうは)梨(り)の鏡に亡者の前生の善業悪業を映し出し、善名称院にある時は、地獄の救済者である地蔵菩薩として亡者を救い改心を促す。

六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天)の行き先を定める。

鎮守社

大覚寺の鎮守は貴布祢、上賀茂、下賀茂、石清水八幡、稲荷、戎で、京の都と難波の浦を結ぶ、淀川水系に鎮座なさる神々が祀られています。

貴布祢社

貴布祢総本宮・貴船神社は、鞍馬山の貴船川源流にあります。

元は加茂社(上加茂・下加茂)の摂社(末社)でした。

貴船(貴布祢)神社の社伝によりますと、神武天皇の母である玉依姫命が、黄色い船に乗り、難波の浦から淀川・鴨川・貴船川を遡って当地に上陸し、水神を祭ったのが始まりと伝えられています。社名の由来は「黄船」によるものとし、奥宮境内にある「御船型石」が、玉依姫命が乗ってきた船が小石に覆われたものと伝えています。

また、「気の産まれる根源」が転じて「気生根」になったとも言われています。

加茂弥社(上賀茂・下賀茂)

平安遷都の後は上下の両社あわせて加茂社(鴨社)ともよばれ、山城国(京都)の一之宮となり、伊勢神宮につぐ社格を誇り、特別の待遇を受けました。

加茂社は「今淀川」と呼ばれた神崎川河口の難波浦に、土砂が堆積して出来た、新たな土地を開発して長洲荘とし、御厨(みくりや:皇室のために設けられた所領。伊勢神宮、加茂社にも神饌の料として献納する事が許された。)を定め、供御人(くごにん:朝廷に属し、天皇の飲食物を貢納していた人々。)を置き、大覚寺は御厨の敷地内にあって、これらの経営管理に当たりました。

加茂社は石清水八幡宮、伊勢神宮とともに「日本の三社」と称され崇敬されました。

石清水八幡

京都男山には、八幡神が鎮座する以前から、行基が創建したと伝わる、霊泉の湧出る事に因んだ石清水寺がありました。現在も極彩色に彩られた覆屋があり、石清水が湧きます。

京都の北東にある比叡山と対峙して京都の南西の裏鬼門を守護する王城守護の神、王権・水運の神として皇室・朝廷より篤い信仰を受け、天皇・上皇・法皇などの行幸啓は数百回を数えます。また、源氏をはじめ、足利氏など、多くの清和源氏が氏神として信仰したことから武神・弓矢の神・必勝の神として崇敬されました。

慶応4年(1868)の神仏分離令にはじまる廃仏毀釈の幕末までは、創建以来神仏習合の宮寺で、大覚寺の開山琳海上人はこの石清水八幡大乗院の座主を勤められました。

また、寛永の三筆として知られる松花堂昭乗も八幡大菩薩に仕える社僧の一人です。

稲荷

稲作の民にとって、神は春の田植えの頃「里」におり、稲刈りが終わると「山」へ帰ると考えられていました。

稲荷神社の多くが、田んぼの中の叢林(そうりん:鎮守の森など)にあったり、田んぼを見降ろす丘の上にあったりします。祭神は「穀物の神」ウカノミタマノカミで、仏教の川の神・弁才天と習合して弁才天の頭上に朱塗りの鳥居と共におられます。

お姿は白蛇の体で、白い長いひげを蓄え、白髪を髷(まげ)に結った老人の姿の神様です。

稲荷社の総本社は、京都の伏見稲荷大社で、弘仁7年(816)、空海の建立といわれていますが、平安遷都の後、東寺の建立とからんで真言密教と習合し、社運は隆盛に向かったと言われています。

- 宇賀神と鳥居(宇賀八臂弁才天)

- 弁才天・稲紐童子(稲)

- 弁才天・計升童子(お米)

- 弁才天・飯櫃童子(ご飯)

中世大覚寺市庭が舞台の能楽

能楽『船弁慶』

能楽「船弁慶」 (作者・観世小次郎信光、かんぜ こじろう のぶみつ:室町時代、世阿弥の甥の音阿弥の第7子)

静御前は清水観音の加護を祈りながら舞い、義経との別れを惜しむ。壇の浦で滅ぼした平家の武将、平知盛の亡霊が行く手を遮るが、弁慶の法力によって知盛の亡霊は白波の中に消えて、義経一向は無事に旅立ちます。

この場面より後、能楽「二人静」作者世阿弥(一説)や、人形浄瑠璃や歌舞伎の『義経千本桜』「大物浦の場」へと義経の逃避行の物語は進みます。

大覚寺市庭を舞台にした世阿弥の能楽

能楽『芦刈』

能楽「芦刈」「古名、難波」 作者世阿弥 典拠大和物語、拾遺集巻9の歌

京都祇園祭に応仁の乱以前から巡行する山車、「芦刈山」があります。

尼崎に縁の深い「難波の芦」や「難波の梅」の故事来歴を謡の中で披露します。

聖天堂

尼崎藩御祈祷所と聖天堂

新城築城により、大覚寺は現在の寺町に移り「尼崎藩御祈祷所」を命ぜられ、藩主・藩領などの安寧豊楽(ぶらく)を祈願しました。

保存する版木に「大覚寺城、藩領百十九ヵ村(川辺郡・武庫郡・兎原郡・矢部郡)、五穀豊穣札」などの裏書が残ります。

当山に奉斎する歓喜天(聖天)は高野山・道範僧正ながく護持供養し、その後、慈洞上人に付属し、それより慈剛上人伝承し、当山天肇上人に譲られ、爾来歴代山主慇懃に護持致します。

寺録によれば、城主青山公より南蛮造りの殿堂の寄進を受け、文久3年(1863)には油屋喜兵衛の発願によって、万人浴油講が結成されたとあります。

現在の建物は青山公の南蛮造りを念頭に於き、昭和27年渋谷五郎氏設計によります。

参考:

__ 渋谷五郎・長尾勝馬共著「日本建築上・下」学芸出版

徳川幕府老中・青山幸成公と青山幸利公

青山大蔵少輔幸成(あおやまおおくらのしょうよしなり)公

江戸時代初頭、元和三年(1617)大阪城の西の守りとして、築城の名手として名高い尼崎藩2代目の城主・戸田采女正氏鉄(とだうねめのしょううじかね)公によって、開創以来の寺域に新城が築城され、当初大覚寺城と呼ばれました。

尼崎藩青山家初代の城主、青山大蔵少輔幸成公は徳川幕府老中として活躍され、江戸の青山家の下屋敷は江戸でも屈指の広大な敷地を幕府より与えられていました。東京青山の地名は、尼崎藩初代藩主青山幸成(よしなり)公の父、江戸奉行・関東総奉行を兼任し、老中として幕政において重きをなされた青山忠成(ただなり)公で、徳川家康公は鷹狩りに際し、見渡せる限りの土地を屋敷地に遣(つか)わすと言われて、この地域一帯を「青山」と呼ぶようになったそうです。「寛政重修諸家譜(かんせいちょうしゅうしょかふ)」によりますと「忠成すなわち馬をはせて巡視し、木に紙を結びて境界の標(しるし)とす。」とありますから、いかに重臣であったかが分かります。

さて、幸成公の戒名は「梅窓院殿前大府香譽淨薫大禪定門」と申されますが、仁徳天皇が「難波宮」に移された、尼崎の「難波の梅」が想起されます。また墓所は、高野山の奥の院の弘法大師の御廟の無明橋のすぐ近くに大きな五輪塔がありますが、東京青山にもご自身の戒名から名付けられた、広大な青山墓地を有する「梅窓院」にも在ります。東京青山は尼崎藩下屋敷があった場所で、青山侯の名前がその地名に残っています。

尼崎青山家の家紋は、「無地銭紋(裏銭紋)」の家紋と共に、大覚寺城に因み大覚寺の「葉菊紋(抱き菊の葉に菊)」をお使いになったと伝えています。

「葉菊紋」は天皇家より賜る紋で、十六葉菊花紋の天皇家を二枚の菊の葉で包みお守りする形であると言われています。近くでは明治天皇が西郷隆盛公に下賜されておられます。

青山大膳亮幸利(あおやまだいぜんのすけよしとし)公

尼崎城4代目の城主、尼崎青山家2代目の青山大膳亮幸利公は、寛永20年(1643)将軍徳川家綱より火事番を命ぜられ、消防をはじめ非常の際の警備の職につき、明暦三年に発生した江戸の大火(いわゆる明暦の大火)には手勢を引きつれ江戸城にかけつけ、上意を受けて各藩を督励し、消防や警備に当らせたことは有名です。その他にも大阪城の両度に亘る落雷炎上の際も、直ちに消防指揮の任につき更に天主閣の修復まで行なっておられます。

幸利公は『青大録(せいだいろく)』と呼ばれる逸話・嘉言善行の記録が残る名君でした。

貞享元年(1684)六十九才で尼崎に歿し、その遺言通り藩領の神戸大倉山に葬られました。それではなぜ藩領といえども、本拠地の尼崎城下から25キロも離れた神戸の大倉山に墓所を決められたのでしょうか。それは幸利公が尼崎藩主になられた時、楠木正成(まさしげ)公の戦没の地を̚比定され、顕彰する為に小さな五輪の石塔を建てられ、そして「松」と「梅」を植えられた場所であり、3代目幸督(よしまさ)公の時、「水戸黄門」で知られる水戸光圀(みとみつくに)公はその場所に「碑」を立てられ、いよいよ立派になったのが現在の「湊川神社」の起源だと言われています。2代目幸利(よしとし)公や3代目幸督(よしまさ)公が、ご自分たちが顕彰された楠木正成公に対し、同じ武将としての深い思いがあったから、その同じ場所をお二人の終焉の地に選ばれたのかもしれません。

この像は火事装束をした幸利公を古文書によって再現されたものです。

尚この当時の尼崎藩領は、神崎川以西から、「兵庫津」神戸の垂水までの、現在の西宮、芦屋、神戸の海岸線の村々に及び、五万石でありました。

また、尼崎藩青山家では歴代の城主の「幸」の字を「よし」と読み慣わします。

理観上人ゆかりの山門の『阿字観本尊』額・玉水の井戸

密教瞑想阿字観の権威、理観上人ゆかりの山門の「阿字観本尊』の額と山門脇の「玉水の井戸」

鐘楼堂

黄鐘調の鐘 「天寿引摂鐘」

銘・「天寿引摂鐘」(てんじゅいんじょうのかね)

兼好法師の随筆「徒然草」第220段の中に「凡そ鐘の声は黄鐘調なるべし。これ無常の調子、祇園精舎の無常院の声(ね)なり。」とあります。

(黄鐘調:おうしきちょう/おうじきちょう:オーケストラのチューニング(音合わせ)でコンサートマスターの出すA(La)の音。)

「覚一本平家物語」を完成させた、覚一検校以下の琵琶法師たちの活動の拠点の一つであった大覚寺市庭に因み、「平家物語」の冒頭で語られる「祇園精舎の無常院の声」と言われる、黄鐘調の鐘を鋳り、「銘」を聖徳太子に因み「天寿引摂鐘」としました。

生者は鐘の音を聞くたびに、仏の加護を得て、天寿を全うし、死者には鐘の音は無間地獄の底まで響き、六道輪廻に沈淪すると雖も、聖徳太子のかの天寿国(浄土)に往生せしむ。

天寿国とは、聖徳太子が死後に行かれた国と伝えられる。極楽のことと言う。

引摂とは、必ず救いとる、迎えるの意。

開基1400年、開創730年記念事業・摂津尼崎大覚寺史料(一)が幸いにも、

皇太子殿下のご高覧を得る事と成りました、それを記念して鐘の銘に刻みました。

身振り狂言奉納舞台

大阪湾の別称「ちぬの海」にちなんだ「茅渟(ミョウジョウ:ちぬ)殿」

土佐光信によって描かれた絵巻に登場する、往古の尼崎の潮騒と松風に思いをはせ、この舞台の鏡板に再現し、「茅渟(ミョウジョウ:ちぬ)殿」と名付けました。