鎮守社

大覚寺の鎮守は貴布祢、上賀茂、下賀茂、石清水八幡、稲荷、戎で、京の都と難波の浦を結ぶ、淀川水系に鎮座なさる神々が祀られています。

貴布祢社

貴布祢総本宮・貴船神社は、鞍馬山の貴船川源流にあります。

元は加茂社(上加茂・下加茂)の摂社(末社)でした。

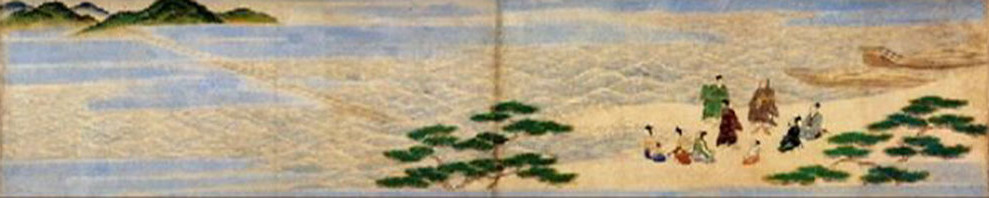

貴船(貴布祢)神社の社伝によりますと、神武天皇の母である玉依姫命が、黄色い船に乗り、難波の浦から淀川・鴨川・貴船川を遡って当地に上陸し、水神を祭ったのが始まりと伝えられています。社名の由来は「黄船」によるものとし、奥宮境内にある「御船型石」が、玉依姫命が乗ってきた船が小石に覆われたものと伝えています。

また、「気の産まれる根源」が転じて「気生根」になったとも言われています。

加茂弥社(上賀茂・下賀茂)

平安遷都の後は上下の両社あわせて加茂社(鴨社)ともよばれ、山城国(京都)の一之宮となり、伊勢神宮につぐ社格を誇り、特別の待遇を受けました。

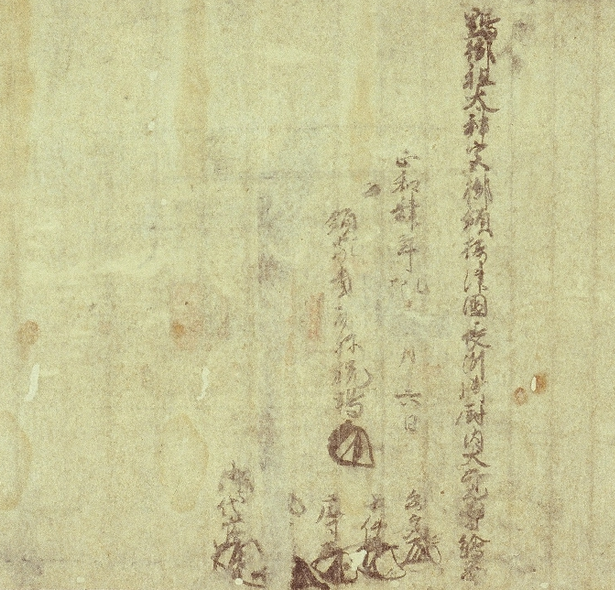

加茂社は「今淀川」と呼ばれた神崎川河口の難波浦に、土砂が堆積して出来た、新たな土地を開発して長洲荘とし、御厨(みくりや:皇室のために設けられた所領。伊勢神宮、加茂社にも神饌の料として献納する事が許された。)を定め、供御人(くごにん:朝廷に属し、天皇の飲食物を貢納していた人々。)を置き、大覚寺は御厨の敷地内にあって、これらの経営管理に当たりました。

加茂社は石清水八幡宮、伊勢神宮とともに「日本の三社」と称され崇敬されました。

石清水八幡

京都男山には、八幡神が鎮座する以前から、行基が創建したと伝わる、霊泉の湧出る事に因んだ石清水寺がありました。現在も極彩色に彩られた覆屋があり、石清水が湧きます。

京都の北東にある比叡山と対峙して京都の南西の裏鬼門を守護する王城守護の神、王権・水運の神として皇室・朝廷より篤い信仰を受け、天皇・上皇・法皇などの行幸啓は数百回を数えます。また、源氏をはじめ、足利氏など、多くの清和源氏が氏神として信仰したことから武神・弓矢の神・必勝の神として崇敬されました。

慶応4年(1868)の神仏分離令にはじまる廃仏毀釈の幕末までは、創建以来神仏習合の宮寺で、大覚寺の開山琳海上人はこの石清水八幡大乗院の座主を勤められました。

また、寛永の三筆として知られる松花堂昭乗も八幡大菩薩に仕える社僧の一人です。

稲荷

稲作の民にとって、神は春の田植えの頃「里」におり、稲刈りが終わると「山」へ帰ると考えられていました。

稲荷神社の多くが、田んぼの中の叢林(そうりん:鎮守の森など)にあったり、田んぼを見降ろす丘の上にあったりします。祭神は「穀物の神」ウカノミタマノカミで、仏教の川の神・弁才天と習合して弁才天の頭上に朱塗りの鳥居と共におられます。

お姿は白蛇の体で、白い長いひげを蓄え、白髪を髷(まげ)に結った老人の姿の神様です。

稲荷社の総本社は、京都の伏見稲荷大社で、弘仁7年(816)、空海の建立といわれていますが、平安遷都の後、東寺の建立とからんで真言密教と習合し、社運は隆盛に向かったと言われています。

- 宇賀神と鳥居(宇賀八臂弁才天)

- 弁才天・稲紐童子(稲)

- 弁才天・計升童子(お米)

- 弁才天・飯櫃童子(ご飯)

中世大覚寺市庭が舞台の能楽

能楽『船弁慶』

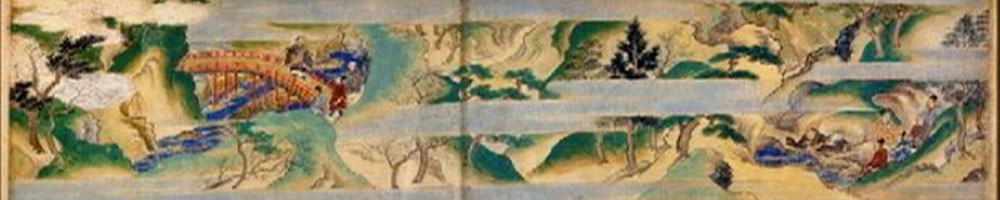

能楽「船弁慶」 (作者・観世小次郎信光、かんぜ こじろう のぶみつ:室町時代、世阿弥の甥の音阿弥の第7子)

静御前は清水観音の加護を祈りながら舞い、義経との別れを惜しむ。壇の浦で滅ぼした平家の武将、平知盛の亡霊が行く手を遮るが、弁慶の法力によって知盛の亡霊は白波の中に消えて、義経一向は無事に旅立ちます。

この場面より後、能楽「二人静」作者世阿弥(一説)や、人形浄瑠璃や歌舞伎の『義経千本桜』「大物浦の場」へと義経の逃避行の物語は進みます。

大覚寺市庭を舞台にした世阿弥の能楽

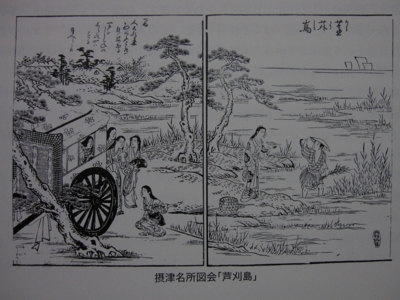

能楽『芦刈』

能楽「芦刈」「古名、難波」 作者世阿弥 典拠大和物語、拾遺集巻9の歌

京都祇園祭に応仁の乱以前から巡行する山車、「芦刈山」があります。

尼崎に縁の深い「難波の芦」や「難波の梅」の故事来歴を謡の中で披露します。