燈炉堂

絵巻が伝える大覚寺開基と燈炉堂

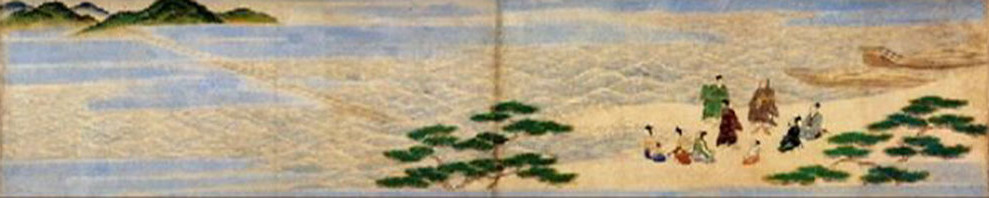

尼崎の月峯山大覚寺は推古13年(605)聖徳太子が百済の高僧・日羅上人に命じて、瑞光に輝く長洲の浦(大物)に建てられた燈炉堂を母体として建立されたと、伝えられています。

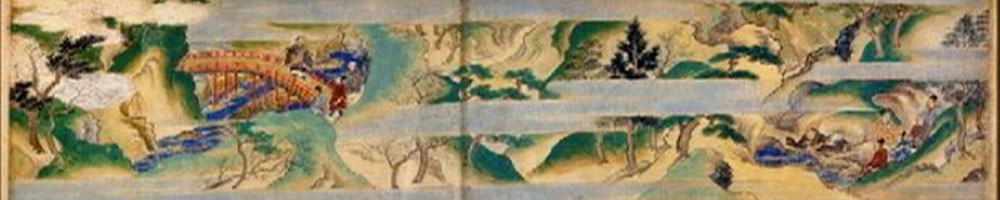

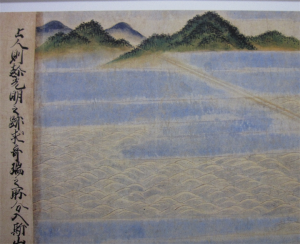

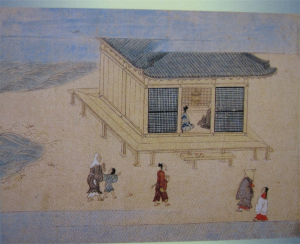

大覚寺所蔵の「大覚寺縁起絵巻」は「槻峯寺建立修行縁起絵巻」(フリーア美術館所蔵)の下巻を基に制作されたものですが、能勢・剣尾山々上の月峯寺を遥拝するため燈炉堂が建立されたことが描かれています。

「摂陽群談」「和漢三才図会」 「摂津名所図会」等によりますと、

大覚寺の本尊は日羅上人の作と伝え、剣尾山上に輝く霊木から2体の千手観音を作り、1体を山頂の月峯寺に安置し、もう1体を大覚寺に安置した。よって山号を月峯山大覚寺と称すると伝えています。

- 長洲の浦の瑞光

- 長洲の浦人と日羅上人

- 剣尾山月峯寺

- 燈炉堂

西大寺・叡尊思圓上人と燈炉堂

燈炉堂の初出は、西大寺の叡尊思圓上人の「感身学正記」建治元年(1275)に見え、琳海上人が石清水八幡大乗院座主を辞して大覚寺を開創した年に当たります。

思圓上人は蒙古の重来を憂慮して、国土安穏を伊勢神宮に祈誓した帰途、百二十人の僧衆を連れて燈炉堂に一宿し、翌日(8月6日)に菩薩戒を興行されておられます。また、石清水八幡大乗院の琳海上人の後の住持は、思圓上人がなさっておられます。

瀬戸内と都を繋ぐ燈炉堂

仏教民俗学の権威五来重博士は「槻峯寺縁起絵巻と山岳宗教」の中で、「山上の聖火を崇拝することが、山上の神や仏に燈火を献ずることになったということをしめすのが、この燈炉堂の部分である。これはまことに貴重な資料だとおもう。」と述べられています。

また、

西国に異変が生じた時、長洲浦に狼煙(のろし)を上げれば、剣尾山山頂と愛宕山山頂のわずか2点を経由するだけで、京都の政元へと情報を伝達することができた、また逆に、京都の変事は即座に四国(讃岐・土佐)へと伝達されたであろう。

と述べられています。

鞍馬寺の開基は唐招提寺鑑真和上の高弟、鑑禎(がんてい)とされており、大覚寺もまた鑑真和上の唐招提寺に連なる寺で有ります、大覚寺の鎮守は貴布祢、上賀茂、下賀茂、石清水八幡、稲荷、戎で淀川水系の上流から河口までの神々を祀り、剣尾山に通ずる猪名川の河口でもあります。これもまた興味深いことです。

神埼川「今淀川(いまよどがわ)」と燈炉堂

自由な経済的都市として大坂の起源《尼崎》

-魚澄惣五郎著「古社寺の研究」より

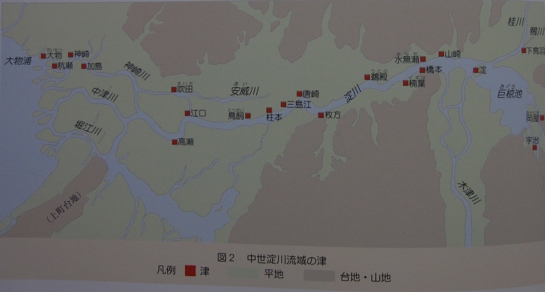

延暦四年(785)奈良から京都への遷都の一環として、神崎川と淀川が結ばれ、神崎川は「今淀川」と呼ばれました。

長洲の浦(川尻・尼崎・長洲・大物などと呼ばれた。)から神崎川を遡上し淀川を経て石清水八幡の辺りで、川は木津川、宇治川、桂川と別れます。桂川は京の都につながり、宇治川は琵琶湖につながる物流の大動脈でした。木津川は奈良の都に材木を運んだため木津川と呼ばれたとも言われています。

奈良や京都の巨大な社寺建設などに使われた巨木は「大物(おおもの)」と呼ばれ、瀬戸内海から淀川を使って全国から運ばれ、その集積地であったことから「大物」の地名になったと言われています。

重複型荘園の地元管理者・大覚寺と燈炉堂

奈良・東大寺と京都・加茂社御厨供御人

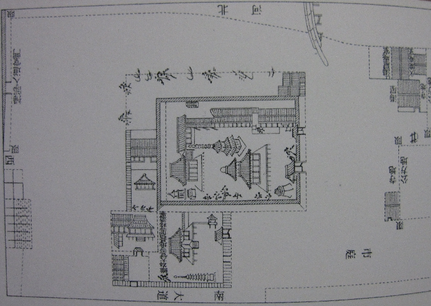

尼崎大覚寺の寺域は京都加茂社が海浜の新鮮魚介と献供の輸送に着目して長洲荘を開発した、長洲御厨(みくりや:皇室や伊勢神宮・賀茂神社へ神饌の料を献納するために設けられた所領。)地内にありました。

従来この辺りは天平勝宝八年(756)聖武天皇より東大寺に与えられた猪名荘(いなののしょう)があり、東大寺の荘園領有における土地支配と加茂社の御厨供御人(くごにん:朝廷に属し、天皇の飲食物を貢納していた人々。のち、通行・交易の特権や販売独占権を与えられる者も出た。)に対する人間支配が重なり合い、両者は激しく領有を争いました。

大覚寺はこうした重複型荘園の地元管理者として、経済管理や地方支配に当たり、燈炉堂も合併したと言われています。

大阪歴史学会会長でもあった魚澄惣五郎著「古社寺の研究」ー中世淀川河口の発達と大覚寺文書の研究ー昭和3年によりますと、

かくして此等の地方ははじめ漁業地として、或いは東大寺領として、或いは賀茂社の開発田として、各々社寺の限りなき保護を受けて発達し、更らに交通の要点として海陸連絡の要衝にあたり従ってまた軍事上の緊要なる地として鎌倉時代以来武将の注目するところとなった。

これらが都市としての発達については、東西に控えた堺港及び兵庫港とを比較して考察せねばならぬこともまた少なくないであろう。しかし此の地方の大勢は、止むに止まれぬものがあった。ただ地形の変遷河流の移動に従って次第にこの傾向が東進し、遂に今日大大阪市の発現を見るに至ったので、自由な経済的都市として大阪の起源は神埼河口の発達が次第に東におし進んだ結果と見るべきで、大阪市の起源もまたここに求むべきであろう。而して前代以来発展の跡は今や尼崎となって現はれ、大阪と相接して、その経済的影響を受けて、その一部としての発展をなしつつあると見るべきものであろう。」

と述べられています。

現在、我々が目にする「新淀川」は、明治18年(1885)の大洪水後、治水のため、北区 長柄付近から此花区 常吉までの全長約10㎞、幅員約800mにわたって、ほぼ直線的に開削された人工の放水路で、新淀川放水路もしくは新淀川と呼ばれる新川です。

参考

1.「感身学正記」西大寺・叡尊

2.嘉歴元年(1326)「長洲御厨領家寄進状」(大覚寺文書)

3.「槻峯寺建立修行縁起絵巻」明応4年(1495)製作、土佐光信絵、橋本公夏(きんなつ)詞(スミソニアン・フリーア美術館所蔵)

4.元禄14年(1701) 「摂陽群談」

5.正徳2年(1712) 「和漢三才図会」

6.寛政10年(1798) 「摂津名所図会」

7.大覚寺縁起絵巻(大覚寺文書)

8.月峯寺縁起(大覚寺文書)

9.「古社寺の研究」魚澄惣五郎著

10.「槻峯寺縁起絵巻と山岳宗教」(新修日本絵巻物全集別巻1)五来 重著

11.「室町王権と絵画―初期土佐派研究」高岸 輝著

12.「室町絵巻の魔力―再生と創造の中世」高岸 輝著

13.「尼崎史」(尼崎市)

14.「.尼崎市史」(尼崎市)

15.「.図説尼崎の歴史」(尼崎市)