日羅上人

聖徳太子と日羅上人

日羅上人は、敏達天皇が百済より日本に招かれ国政を行い、聖徳太子が師事した、百済の高僧であると言われています。

奈良・明日香村の橘寺は用明天皇の離宮のあった処で、ここで誕生した聖徳太子が創建した寺と伝えられています。

橘寺には重要文化財の平安時代の日羅地蔵と呼ばれる木造があり、地蔵菩薩像の歴史の中でも最初期のヒノキ材の一木造りのようです。

朝鮮半島に対して不利な意見を述べた日羅上人は、百済人に命を狙われますが、その身体を炎の様な光が覆っていた為に、なかなか実行できず、光が消えた瞬間を狙って殺害されたと言われています。

「聖徳太子伝歴」という本には、日羅上人は異相であったとあり、聖徳太子が師事したとあることから、橘寺は聖徳太子ゆかりの寺でもあり、普通ではない僧形像ということで、この木造が日羅上人の像ということになったようです。

大覚寺の伝、開基・日羅地蔵尊

(尼崎最古の木像)

現在大覚寺には、火災で大破した尼崎最古の弘仁時代(810~824)の一木造りの地蔵形の仏像を日羅地蔵尊と伝えてお祀りしています。

永禄十二年(1569)二月二十八日、織田信長は三千人の将兵を引き連れて大覚寺別所に陣取らせ、大覚寺市庭の町衆に矢銭(軍用金)を強要しましたが、町衆が拒否したことから争乱となり住人三十余人が殺され、寺域一帯は焼き討ちに会い、大覚寺も伽藍のほとんどを焼亡しました。唯一死守したのは、県の文化財指定を受ける「大覚寺文書(中世文書56点を含む)」と伝.開基・日羅地蔵尊であると伝えています。

日羅上人と『日本八大天狗』の総元締

愛宕山太郎坊天狗

天狗がしばしば山伏の姿に見立てられるのは、修験者の驚異的な能力を畏敬したことからくるようです。修験者の祖とされる役小角(えんのおづぬ=役行者・えんのぎょうじゃ)も、天狗に喩えられます。

鳥のようなくちばしを持つ烏天狗は、河童と同根、あるいは同一のものとする説もあるようですが、いずれにせよ、天狗と山岳信仰は切っても切り離せません。

室町時代以降、全国の霊山や有力な山伏集団のいる山では、山に対する信仰心を強めるため、独自の天狗を誕生さ「日本八大天狗」と言うものがあります。

1. 愛宕山(あたごさん)太郎坊(京都)

2. 比良山(ひらさん)次郎坊(滋賀)

3. 飯縄山飯綱(いづなの)三郎(長野)

4. 大峰前鬼(ぜんき)(奈良)

5. 鞍馬山僧正(そうじょう)坊(京都)

6. 白峰相模(さがみ)坊(香川)

7. 相模大山伯耆(ほうき)坊(神奈川)

8. 英彦(ひこ)山豊前(ぶぜん)坊(大分)

愛宕山太郎坊はこれら大天狗の総元締的な存在で、日羅上人に屈服した天狗は日羅上人を守護するようになったと言われています。

- 剣尾山・烏天狗

- 能勢・剣尾山

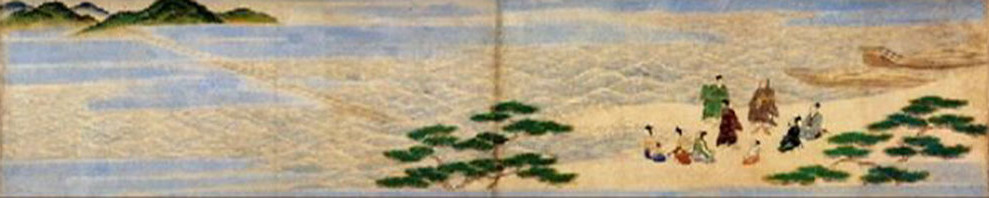

- 長洲の浦の瑞光

- 長洲の浦人と日羅上人

日羅上人と愛宕権現・勝軍地蔵(将軍地蔵)

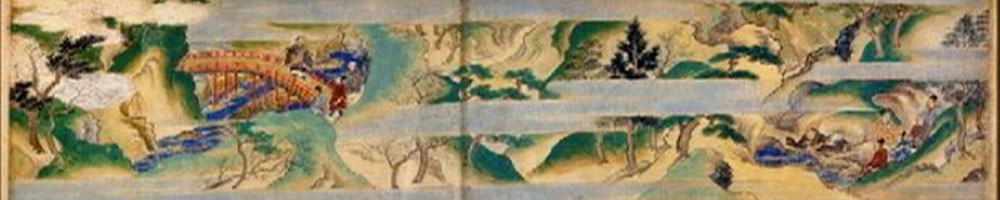

愛宕山の縁起によりますと、敏達天皇が10歳の聖徳太子の教育係として百済より日羅上人を呼び寄せます。ところが、天皇の内政や、三韓情勢に関する献策や、無断渡航に怒った百済王の追討軍との間で、難波における戦闘となります。

日羅上人は百済軍に勝利しますが撃退した自責の念から、淀川を遡上し愛宕山に隠棲することを決めます。最初愛宕山の天狗は妨害しますが、ついに日羅上人に屈服して上人を守護するようになります。

その後、聖徳太子は死に瀕した日羅上人を愛宕山に見舞い、日羅上人は太子に仏教興隆を勧め、自らは愛宕山の大権現となり衆生を守ると告げて没します。

百済軍は日羅上人の遺骸を奪いに来ますが、愛宕山の天狗が百済軍を撃退し遺骸を守ります。聖徳太子はここに「社」を建立し、その勝因に因んで「勝軍地蔵権現」と称されたとあります。

「愛宕権現」は「勝軍地蔵」が垂迹した軍神と言われています。

愛宕山はかつて山全体を白雲寺と称する修験道の道場でした。明治時代に行われた神仏分離令により愛宕神社と改称されました。

白雲寺は「勝軍地蔵(将軍地蔵)」を本尊とした為、戦国時代にかけて多くの武士から信仰を集めました。

愛宕山には「勝軍地蔵(愛宕権現」)を祀る本宮(本社)と、「愛宕山太郎坊天狗」を祀る奥院、などの6宿坊が建立されていたようです。

またこれとは別に、京都清水寺のご本尊・千手観音の脇侍に、清水寺開山延鎮上人と征夷大将軍・坂上田村麻呂の陸奥国遠征に関わる、「勝軍地蔵」が祀られていることも有名です。